〒505-0003 岐阜県美濃加茂市山之上町6826-1

受付時間 | 月~金 9:00~18:00 |

|---|

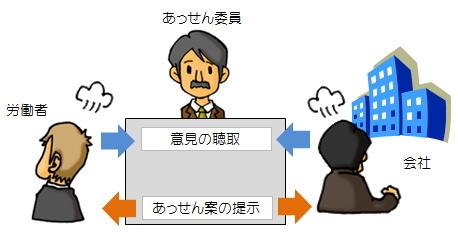

労働者個人と会社(使用者)の間に起きた労使トラブルを解決する

ための仕組みとして、あっせんという制度が存在します。

あっせん(斡旋)とは元々「間に入って双方をうまく取り持つ」という

意味で、ごく簡単に言うとトラブルの当事者の間に第三者に入って

もらって、仲直りするのを助けてもらう制度です。

裁判と異なり、あっせんは当事者に白黒をつける制度ではありません。

あくまでも、双方の歩み寄りにより、早期に紛争を円満に解決する

ことを目的としています。

労働者個人と会社の間で労使トラブルが発生した場合に、当事者の

話合いで円満に解決できるのがベストです。

しかし、意見の食い違いがある場合には、両者が直接話し合うのでは

なく、紛争調整委員会にあっせんを求めることがきます。

あっせんは、必ずしも当事者双方から求める必要はなく、会社又は

労働者の一方から求めることもできます。

紛争調整委員会では、そこに所属する弁護士や大学の教授など

労働法の専門家(あっせん委員)が間に入って双方の意見を聞きます。

次にあっせん委員は、当事者双方から求められた場合には、

あっせん案を作成し、当事者に提示して合意を促すというのが

あっせんの基本的な流れです。

両者があっせん案に合意すれば、そのあっせん案は、民法上の

和解が成立したのと同じ効力を持つことになります。

1 裁判手続きより迅速(1〜2ヶ月)に結論がでる。

原則として1回のあっせん期日で終了します。

2 あっせん制度を利用する費用は「無料」

(代理人への依頼費用は別途必要)

3 あっせんの場は、裁判とは異なり非公開で、

プライバシーが保護されている

以上のように、裁判が時間も費用もかかるのに対して、あっせんの

場合は、迅速に無料で解決できる制度となっています。

〈index〉

(1)あっせんとは

(2)会社にあっせん通知が届いたら

(3)あっせんが合意に至らなかったら

それでは、もし、労働者が労使トラブルの解決のため、あっせんを

求め、会社にあっせん通知が届いたらどのように対応すれば良い

のでしょうか?

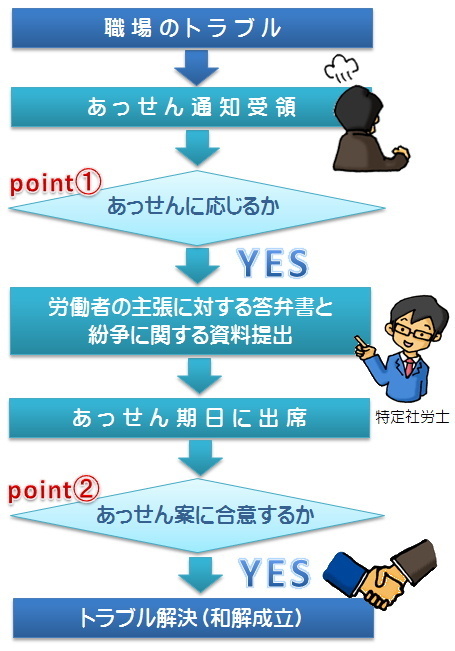

大きな流れは以下の通りで、ポイントは2点あります。

Point ① あっせんに応じるか

そもそも、法的にあっせんの場への参加を強制されることは

ありません。

全面的に労働者の主張を争い、話し合いのテーブルにつく

つもりがなければ、あっせんに応じなくても構わないわけです。

もちろん、話し合いにより早期解決ができれば、それに超した

ことはありません。

裁判に発展した場合には、無用な時間や費用をつかい、

本来の企業経営にも支障がでる可能性があります。

Point ② 和解内容に合意するか

当事者双方が求めた場合は、あっせん案が紛争調整委員会から

提示されるわけですが、これを承諾するかどうかは自由です。

会社側としては紛争の状況やあっせん案の内容を考慮しつつ、

今後の見通しも踏まえて慎重かつ冷静に判断したいところです。

なお、平成20年度1年間の処理状況をみると、合意による終了は

全体の33%程度になっています。

この数字に、あっせん期日「外」での和解による解決割合を含めると

おおよそ3件に1件は裁判に至らず解決したことになります。

逆に、紛争当事者の一方が手続きに参加しない等の理由により、

あっせんを打ち切ったものが、59%程度あります。

ここからは、わたしの憶測でしかありませんが、あっせんの時点で

弁護士や社労士等の専門家のアドバイスを参考にして、あっせん

に不参加を決めた社長さんは少ないのではないでしょうか。

あっせん通知が届いて初めて労使トラブルの発生に気づく社長。

どうしていいかわからず、あっせん通知を放置した社長。

あんな奴と話し合えるかと激怒する社長。

様々かと思います。

また、先ほど「今後の見通し」と書きましたが、当然、社長さんは

経営のプロであっても、紛争解決のプロではありません。

ですから、はたしてあっせん案がどの程度妥当なものかを、

後に予想される訴訟の結果を見通して、ご自身で判断するのは

相当難しいのではないかと思うのです。

社労士でさえ、特別な試験に合格した者(特定社労士といいます)

でないとあっせんの代理人になれないのですから。

できれば、早い段階で専門家に相談してもっとも適切な対応策

をとられることをお勧めします。

〈index〉

(1)あっせんとは

(2)会社にあっせん通知が届いたら

(3)あっせんが合意に至らなかったら(労働審判とは)

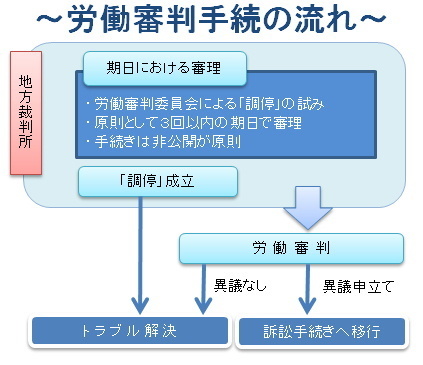

あっせんでも合意に至らなかった場合に、次に労働者は

裁判所に解決を求める可能性が高いでしょう。

いきなり、通常の民事訴訟を提起する場合もあるでしょうが、

平成18年4月からスタートした労働審判制度を利用してくる

ことも考えられます。

労働審判制度とは、会社と従業員個人のトラブルを対象に、

原則3回という短期間で審理を終了し、この間に話し合いで

合意(調停の成立)ができなければ、裁判官である労働審判

官と労働関係の専門家である労働審判員の合議によって、

労働審判が下されます。

労働審判制度のメリットとして、

1 手続きが簡単で迅速であること

2 紛争の早期解決が可能であること(平均2ヶ月半)

3 当事者の実情に即した解決ができること

(調停成立は終了事由の約70%)

があげられます。

調停が成立したり、労働審判が確定すると、裁判上の和解と

同一の効力(法的な強制力)を持ちます。

労働審判制度が始まる前から、簡易裁判所での「民事調停」や

労働局等で「あっせん」などの手続も用意されていましたが、

相手方が出頭しないと手続が進まないという問題がありました。

この労働審判は、相手方が不出頭でも手続が進められるのが

大きな特徴です。

3回の審理で話し合いがつかず、さらに労働者か使用者の

どちらかが審判の内容に異議を申し立てた場合、紛争は

通常の民事訴訟に移行します。

また、紛争の内容が複雑な場合は、審判になじまないと

判断されて労働審判制度を利用できない場合があり、

この場合にも通常の民事訴訟に移行することになります。

なお、特定社労士の私にも裁判手続きにおける代理権は

ありませんので、ご要望があれば労働法に強い使用者側

の弁護士を紹介させて頂きます。

【行政による解決制度】

| 制度名 | 総合労働相談コーナー |

|---|---|

| 運営主体 | 都道府県労働局の総務部企画室等 |

| 内容 | 情報提供や労務相談全般 |

| 対象事案 | あらゆる労働問題 |

| 備考 | 主要な労働基準監督署庁舎内にも設置 |

| 制度名 | 都道府県労働局長による援助 |

|---|---|

| 運営主体 | 都道府県労働局長 |

| 内容 | 助言、指導 |

| 対象事案 | 民事上の個別労働紛争(会社と個人間の紛争) |

| 備考 | 当事者の話合いを促す役割がある |

| 制度名 | 紛争調整委員会によるあっせん |

|---|---|

| 運営主体 | 紛争調整委員会 |

| 内容 | あっせん |

| 対象事案 | 民事上の個別労働紛争(募集・採用除く) |

| 備考 | 当事者双方の求めによりあっせん案が提示される |

| 制度名 | 男女雇用機会均等法による紛争解決援助制度 | |

|---|---|---|

| 運営主体 | 都道府県労働局長 | 機会均等調停会議(調停委員) |

| 内容 | 助言、指導、勧告 | 調停 |

| 対象事案 | セクハラ、性差別などの個別労働紛争 (募集・採用については調停の対象とはなりません) | |

| 備考 | 当事者双方が調停案を受諾すると問題解決 | |

| 制度名 | 育児・介護休業法による紛争解決援助制度 | |

|---|---|---|

| 運営主体 | 都道府県労働局長 | 機会均等調停会議(調停委員) |

| 内容 | 助言、指導、勧告 | 調停 |

| 対象事案 | 育児休業、介護休業などに関する個別労働紛争 (募集・採用については調停の対象とはなりません) | |

| 備考 | 当事者双方が調停案を受諾すると問題解決 | |

| 制度名 | パートタイム労働法による紛争解決援助制度 | |

|---|---|---|

| 運営主体 | 都道府県労働局長 | 機会均等調停会議(調停委員) |

| 内容 | 助言、指導、勧告 | 調停 |

| 対象事案 | パートと会社との間に関する個別労働紛争 (募集・採用については調停の対象とはなりません) | |

| 備考 | 当事者双方が調停案を受諾すると問題解決 | |

| 制度名 | 都道府県労働委員会による調整(あっせん) |

|---|---|

| 運営主体 | 労働委員会 |

| 内容 | あっせん |

| 対象事案 | 民事上の個別労働紛争(募集・採用除く) |

| 備考 | 当事者双方の求めによりあっせん案が提示される |

【司法による紛争解決制度】

| 制度名 | 民事調停 |

|---|---|

| 運営主体 | 調停委員 |

| 内容 | 調停または調停に代わる決定 |

| 対象事案 | 民事上の個別労働紛争 |

| 備考 | 調停不成立の場合など訴訟に移行できる |

| 制度名 | 労働審判による調停、審判 |

|---|---|

| 運営主体 | 労働審判委員会 |

| 内容 | 調停、調停に不成立の場合には審判 |

| 対象事案 | 民事上の個別労働紛争 |

| 備考 | 審判に異議申し立てがあると訴訟へ移行 |

| 制度名 | 民事訴訟による判決 |

|---|---|

| 運営主体 | 裁判所 |

| 内容 | 判決 |

| 対象事案 | 民事上の個別労働紛争 |

| 備考 | 判決前に当事者の合意が至れば和解により解決 |

お問合せはこちら

当社では、各種ご相談・お問い合せを承っております。

どうぞお気軽にお問い合わせください。

| 受付時間 | 月~金 9:00~18:00 |

|---|

ご不明点などございましたら、

お電話もしくはお問合せフォームよりお気軽にご相談ください。

■就業規則作成・変更

■残業代・労働時間・労務管理のコンサルティング

■社会保険・労働保険の手続き代行

| 対応エリア | 美濃加茂市・可児市・関市・多治見市・各務原市・坂祝町・川辺町・富加町・御嵩町 |

|---|